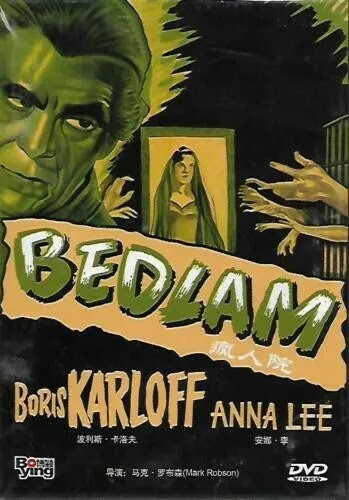

1322_MANICOMIO (Bedlam). Stati Uniti, 1946; Regia di Mark Robson.

L’ultimo degli horror di serie B della RKO Radio Pictures prodotto dal mitico Val Lewton fu Manicomio, più comunemente noto anche in Italia con il titolo originale Bedlam. Era il 1946 e in quello stesso anno morì Charles Koener, boss della RKO nonché sostenitore di Lewton; con il nuovo corso dello studio, il formidabile produttore di origine russa fu lasciato senza lavoro. In ogni caso, il suo lascito artistico negli anni in cui lavorò alla sezione horror a basso costo della RKO è un corpus notevole di cui Bedlam rappresenta il degno congedo. Si dice che Lewton avesse in genere l’ultima parola su tutti i film da lui prodotti per lo studio della torre radio, sebbene non venisse in genere citato nei credits, a parte rare eccezioni. Bedlam è una di queste e forse la cosa può significare l’importanza che il film aveva per il produttore. La regia venne affidata al valido Mark Robson, autore che aveva esordito con La settima vittima (1943) e poi diretto anche The ghost ship (1943) e Il vampiro dell’isola (1945), tutte opere riconducibili all’attività di Lewton. Evidentemente Robson era un regista di cui il produttore si fidava; per la fotografia, altro elemento cruciale nei tipici film horror d’atmosfera targati RKO, fu ingaggiato l’eccellente Nicholas Musuraca. Nonostante questi elementi di valore, il vero pezzo forte, probabilmente, era ancora una volta la star della pellicola, ovvero quel Boris Karloff che Lewton aveva rilanciato con La Jena – L’uomo di mezzanotte (1945, regia di Robert Wise). Karloff stesso si disse grato a Lewton che, a suo dire, l’aveva salvato dalla condanna di Frankenstein, ruolo che, in qualche modo, era rimasto appiccicato addosso al mitico attore dopo i film horror della Universal.

In un’intervista sul Los Angeles Times, nel 1946, al giornalista Louis Berg, Karloff definì Lewton come l’uomo che “lo ha salvato dai morti viventi e gli ha ridato, per così dire, un’anima” [Louis Berg, 12 maggio 1946, Farewell to monsters]. Non è solo una citazione curiosa, questa, ma la chiave per trovare subito il punto cruciale che rende Manicomio un film moderno e sorprendente. Il personaggio interpretato da Karloff, nel film, è Mastro Sims, sinistro individuo che, nella Londra del 1761, dirige una sorta di manicomio dell’epoca. Per la precisione, il Bethlem Royal Hospital di cui Bedlam, termine che in inglese significa anche bolgia, pandemonio, era il soprannome. Ad un primo impatto, il personaggio di Karloff non sembra poi molto diverso dal John Gray protagonista de La Jena – L’uomo di mezzanotte, prima memorabile interpretazione dell’attore per la RKO. In effetti la malvagia ambiguità di Mastro Sims, la sua capacità di intessere rapporti coi potenti, in modo ossequioso ma sottintendendo qualche possibile minaccia, rivela una natura assai simile tra i due personaggi. C’è però un passaggio che rende Bedlam più interessante e ne sposta leggermente l’ottica: è durante l’improvvisato processo a cui i pazzi sottopongono il loro aguzzino verso il finale. Messo sotto accusa, Mastro Sims perde la sua baldanza, una reazione anche prevedibile essendo da ricondurre all’indole viscida del soggetto. Quello che siamo costretti ad ammettere, tuttavia, è che un fondo di verità, nelle parole con cui cerca di difendersi, esiste: la sua deprecabile condotta non solo è tollerata dalle classi abbienti ma perfino approvata e incoraggiata.

In questo senso emerge l’aspetto politico sociale del film, la sua condanna non tanto per individui malvagi e meschini come Mastro Sims, che spesso finiscono per essere l’unico capro espiatorio. Ad essere sotto accusa è quella società che, attraverso la sua élite economico sociale, se ne serve per gestire i soggetti che dal suo punto di vista rappresentano un problema anziché una risorsa da sfruttare. La matrice rivoluzionaria del cinema dell’orrore, che spesso rimane latente in molti film appartenenti al genere, emerge in questo caso in modo lampante. Una rivoluzione non strumentale ma che mira alla sostanza, alla base del pensiero comune: come in Freaks (1932, di Tod Browing), il valore positivo del concetto di normalità è messo seriamente in discussione. I diversi, i fenomeni da baraccone del film di Browing e i malati di mente di Bedlam, si rivelano essere persone come le altre, nel senso che hanno gli stessi sentimenti e le stesse possibilità di essere buone o cattive, dei soggetti cosiddetti normali. Il cinema dell’orrore, abitualmente, nel suo stigmatizzare esteriormente le caratteristiche dei cattivi – il vampiro, il mostro, ecc. – ce li presentava come diversi, con un’impostazione che poteva essere intesa come conservatrice. Una chiave di lettura dove le persone normali erano i buoni e, di contro, i diversi erano i cattivi. In realtà, come è noto, la parola mostro ha come significato alla radice qualcosa che desta meraviglia, stupore, ammirazione. Cosa che era, almeno in parte, ad esempio, la componente principale del fascino dei mostri Universal – e in genere dei mostri delle storie di paura.

Il cinema dell’orrore, in sostanza, seppure può essere interpretato in chiave conservatrice, per sua natura scardina l’ordine consueto, la normalità, suscitando con le sue manifestazioni fuori dall’ordinario paura, è vero, ma anche ammirazione. Il diverso, in pratica, non è necessariamente qualcosa di cattivo: certo Dracula lo era, ma era al tempo stesso un distinto signore ben vestito e, se facciamo riferimento a quello cinematografico, Bela Lugosi nel film del 1930 sembrava davvero un borghese modello. Ma, di lì a poco, in ogni caso, già con Frankenstein, la questione veniva approfondita meglio, in chiave certamente più sociale. I film horror della RKO degli anni Quaranta furono, insieme al noir, la corrente che meglio interpretò le angosce che il mondo, scosso dalla Seconda Guerra Mondiale, stava sopportando. Era, in sostanza, un fenomeno che rispondeva ad un’esigenza urgente, quasi fisiologica, e le sue coordinate erano strettamente legate a quelle specifiche motivazioni.

Il senso di paura diffuso tra la gente, vessata dalle conseguenze del conflitto mondiale, trovava sfogo nelle storie pregne d’inquietanti atmosfere tipiche della RKO e tanto avrebbe potuto anche bastare. In realtà Lewton ed il regista di turno seguivano poi un’impostazione ambigua e sfumata che, anche e soprattutto considerato l’epoca, era assai inusuale e innovativa. Con Bedlam tutte queste sfumature si condensano e prendono decisamente corpo in un’opera smaccatamente politica. La società occidentale, che discende direttamente da quella inglese del XIII secolo, non accetta i diversi, li reclude per levarseli dalla vista e, nel caso debba comunque averli sotto gli occhi, non fa che dileggiarli, in sostanza una forma nobile e raffinata di disprezzo. Lord Mortimer (Billy House) è il tipico rappresentante della società bene del tempo ma, in fin dei conti, non così diverso da un borghese benestante contemporaneo. Volendo vedere, anche vagamente politicamente corretto – e quindi più evoluto in quel senso, rispetto all’epoca dell’uscita nelle sale – considerato che non approfitta della situazione per fare sesso con la sua dama di compagnia Nell (una ardente Anna Lee). Per la verità, il tema erotico o comunque la sponda piccante presente in ogni storia sentimentale, è castigata in ogni forma, probabilmente per timore che la censura potesse equivocare poi sulle devianze degli ospiti di Bedlam. Anche perché l’eroe maschile della storia è Hanney (un Richard Fraser un po’ troppo apatico), un quacchero che, considerato il suo credo, può contribuire assai poco in questo senso. Insomma, Robson e Lewton non vogliono distrazioni: il punto del loro discorso è politico e una focosa storia d’amore che si sovrapponga potrebbe avere una funzione consolatoria pericolosa. In fondo, anche le stesse scene di paura, che dovrebbero essere la matrice di un horror, non sono poi così tremende. Qui, prima di rabbrividire, occorre riflettere su ciò che si sta vedendo, sul fatto che, seppur ambientata nel 1761, la vicenda è ancora troppo attuale. Ecco, questo fa davvero paura.

Anna Lee

Galleria di manifesti

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.png)

.jpg)

.jpg)

.webp)