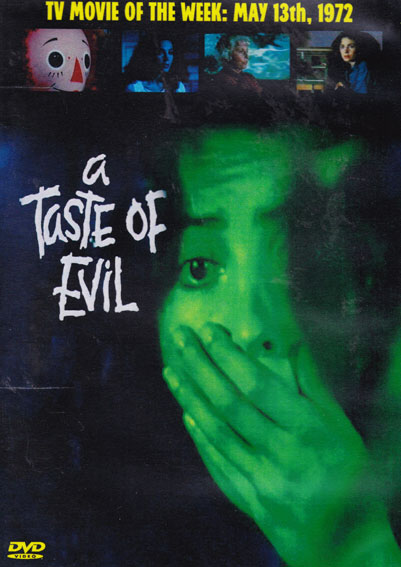

1473_IL GUSTO DEL PECCATO (A Taste of Evil). Stati Uniti 1971; Regia di John Llewellyn Moxey.

Martedì 12 ottobre 1971, esattamente sette giorni dopo L’ultimo bambino, un altro film di John Llewellyn Moxey è il Movie of the Week trasmesso dalla ABC: è Il gusto del peccato ed è un vero capolavoro. Moxey torna all’horror con cui aveva esordito in questo format un anno prima, con il pregevole La casa che non voleva morire con il quale, oltre al genere, Il gusto del peccato condivide anche la protagonista, Barbara Stanwyck. The Queen, come veniva giustamente chiamata Barbara, aveva 64 anni e sfodera una prestazione magistrale: Moxey in regia la asseconda permettendo alla diva di sciorinare tutto il suo fascino anche se in una declinazione più subdola e malsana che sexy. Miriam Jennings, il suo personaggio, per quasi tutto il film sembra una madre preoccupata, oltre che una vedova serenamente rassegnata ad un secondo matrimonio in declino. E fin qui la Stanwyck procede con la proverbiale classe; ma, quando, nel finale, deve mostrare il vero volto di Miriam, l’attrice cambia passo ed è addirittura insuperabile. La sequenza in cui dovrebbe essere finita nel ruolo della vittima e si aggira sola nella casa, in una notte in cui infuria un tremendo temporale, minacciata da uno sconosciuto, è strepitosa. Moxey ripresenta qui le scene che avevano visto la figlia di Miriam, Susan (Barbara Parkins) nel ruolo della fanciulla in pericolo, per un atipico ribaltamento della situazione. Il film, infatti, si appoggia ai tanti cliché di quel filone del genere horror con personaggi che hanno avuto traumi infantili che ritornano a perseguitarli una volta adulti. Susan, vittima di violenza quand’era ragazzina nell’incipit del film, rivive le scene del suo trauma una volta tornata a casa e, successivamente, è sua madre a trovarsi nella medesima situazione, nella sequenza citata. In questi passaggi, dall’originale stupro alle rievocazioni posteriori – naturalmente per nulla esplicite, essendo un prodotto televisivo – le scene e perfino le battute si ripetono pedissequamente.

Quando sarà la volta della Stanwyck, la sua magnetica forza permette di piegare i cliché narrativi specifici alla bisogna senza stravolgerne il senso. Miriam, infatti, è spaventata ma è anche più che determinata ad eliminare chi si frappone tra sé e il suo scopo e quindi imbraccia la doppietta e se va anche sotto un diluvio torrenziale pur di saldare il conto a chi le si para davanti. In effetti, con un efficace gioco cromatico, se Susan scappava terrorizzata vestita dalla tipica candida vestaglia svolazzante, Miriam ha un altrettanto leggero abito da notte ma di un acceso rosso fuoco. Al di là della sbalorditiva interpretazione della Stanwyck, Il gusto del peccato è un film notevole e volendo restare in tema di attrici va detto che anche Barbara Parkins è eccellente nel ruolo della ragazza che si trova a tu per tu con i propri traumi infantili che riaffiorano. Il racconto ha, come accennato, una sorta di prologo nel quale Susan venne violentata e poi, dopo un salto temporale di sette anni nella quale la ragazza si è curata in Svizzera, la vediamo tornare nella sua grande casa alla periferia di San Francisco. Splendida residenza, fuor di dubbio, ma adatta anche per ambientarci un film horror: specialmente se nella casetta dei giochi appena dentro il parco ci hanno violentato una ragazzina. Del resto Moxey sa bene che nei film televisivi bisogna badare al sodo perché il tempo è giusto per raccontare una storia efficace che non si perda in troppi preamboli. Ed è così che in pochi minuti la nostra Susan è bersaglio di una serie di scene terrorizzanti che lasciano intendere che Harold (William Windom), il secondo marito di sua madre, sia colui il quale l’aveva brutalizzata al tempo e adesso voglia turbarla ancora, sebbene in maniera non del tutto lineare. Oltre a comparire all’improvviso o presentarsi in modo sinistro, l’uomo si fa infatti trovare dalla ragazza morto almeno un paio di volte: qui il racconto si fa sottile, perché le apparizioni sembrerebbero reali e non fantasie di Susan, ma il vedere il proprio stupratore cadavere sembra proprio il desiderio inconscio della vittima.

Qual è, quindi, la soluzione del mistero? Per trovarla pare ovvio che occorra scoprire chi fu lo stupratore. I personaggi in campo non sono neanche tanti, oltre ai citati abbiamo John (Arthur O’Connell), il giardiniere factotum di casa, all’apparenza un bonaccione, e il dottor Lomas (Roddy McDowall), quest’ultimo troppo giovane per essere coinvolto nel misfatto al tempo. In realtà, nel concitato ed eccellente finale, si scoprirà prima la causa delle vere o presunte visioni di Susan e soltanto dopo il colpevole dell’atto di violenza originale, che sarà a suo modo comunque sorprendente. Nonostante le tante scene horror girate con perizia, la cosa più terrorizzante de Il gusto del peccato è che il vero cattivo della storia è la madre: il film televisivo, che si presentava come occasione di ritrovo per la famiglia, rivelava quello che al cinema raramente si aveva avuto il coraggio di dire. Moxey, che già aveva affrontato il tema della violenza sulle donne, qui sembra impostarci sopra l’intera storia: ma, da buon giallista, ci offre una falsa pista. La violenza subita da Susan è si da condannare senza alcuna attenuante, ma si tratta di un atto di debolezza, di vigliaccheria. E come tale va stigmatizzato, senza dubbio. Tuttavia la radice del male è assai più profonda. Dove si annida il male, in quale figura può diventare una sorta di virus capace di contaminare anche le altre persone? La risposta è sconvolgente: nel cuore di una madre.

La mamma, una donna: dopo la rivoluzione femminista in quei primi anni Settanta erano entrambe figure che rappresentavano – e rappresentano tutt’ora – tutto quanto c’è al mondo di positivo mentre i maschi sono responsabili di tutte le attività deleterie, come la violenza, l’odio, la guerra, la prevaricazione. Il che è abbastanza vero: l’uomo è debole e corrompibile. Ma cosa lo corrompe? Il male, ovvio. Ma, allora, il male da dove arriva? Dove nasce il male? Qual è l’essere che determina la prima divisione – quella divisione che può talvolta divenire il germe del male – in seno alla comunità umana? Quella divisione che per prima allarga un conflitto individuale coinvolgendo il nucleo primario della società umana, creando la prima divisione? Qual è l’elemento che arriva e finisce per mettere, almeno ideologicamente, famiglia contro famiglia? Forse il figlio maschio? No, il figlio maschio sarà sempre legato alla madre, ne è il braccio armato. Chissà, forse è anche per questo che si dice auguri e figli maschi. E’ con la figlia femmina – Susan nel caso del film – che si può creare una nuova famiglia che andrà quasi inevitabilmente a ledere gli interessi della prima – quella di Miriam e nello specifico la questione cruciale è la divisione della proprietà. Temi complessi, sia chiaro, e qui si parla di un film televisivo, nulla più. Ma si tratta infatti di intuizioni, accenni, rimandi, che se colti possono però incrinare convinzioni ormai consolidate e raramente messe in dubbio. Si può pensare che per Moxey, regista perlopiù per il piccolo schermo, il termine autore sia eccessivo: in realtà non solo è pienamente autore, ma è anche il primo che, all’interno del cinema popolare, riesca a mostrarci con spietata lucidità dove si può nascondere il vero volto del male.

In quello di una madre.

.jpg)

.jpg)

.jpg)