1620_LA DONNA NEL MONDO . Italia 1963. Regia di Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti, Franco Prosperi

Leggendo i commenti del

tempo, l’idea più diffusa era invece che La donna nel mondo fosse stato

realizzato con i residui del materiale di Mondo cane: quasi un modo per

stroncare a priori un film che, in sostanza, sarebbe fatto con lo scarto dello

scarto. Per la verità, la critica non fu poi molto più severa, nei confronti di

questa nuova fatica del trio di autori, rispetto alla precedente, tuttavia furono

più compassati anche i pochi commenti a favore. In sostanza La donna nel

mondo evitò forse le stroncature più trancianti, ma ottenne anche un plauso

minimo che, quando vi fu, fu legato proprio al suo essere meno sfrontato di

quanto potesse essere prevedibile.

Emblematica, in tal senso

una recensione dell’epoca: “questo secondo film di Jacopetti ha un solo

vantaggio sul primo: si serve di materiale che non fu ritenuto sufficientemente

macabro e orrido per Mondo cane, e perciò le sue immagini sono meno

atroci e, grazie a questo, anche più verosimili. [Dino Biondi, “Il resto del Carlino”. Jacopetti Files pagina 59]. Nello specifico, Biondi chiudeva poi la sua analisi

stroncando La donna nel mondo e liquidando l’opera di Jacopetti,

Prosperi e Cavara con quella superficialità comune alle altre recensioni del

tempo. Tuttavia, seppure sia partito probabilmente da un presupposto sbagliato

– La donna nel mondo non sembra fatto con gli avanzi di Mondo cane–

l’analisi del critico del «Carlino» in parte centra il punto. In effetti,

questo secondo documentario dei tre autori ha meno mordente rispetto al

precedente, è meno cattivo, meno cinico. L’impressione è che gli autori

avessero tenuto da parte uno dei piatti forti, di questa loro nuova idea di

documentario: da sempre gli argomenti sconvenienti sono sesso e violenza. In Mondo

cane di violenza ce n’era, ma il sesso era stato messo un filo in secondo

piano, forse per darvi spazio nel successivo lavoro. Naturalmente, per tre

autori uomini, in un mondo, quello del cinema, manovrato da altri uomini,

parlare di sesso voleva dire, inevitabilmente, mettere al centro del discorso

la donna, e qui poteva essere nata l’idea de La donna nel mondo.

Poi, forse, anzi

senz’altro, nelle mire di Jacopetti e soci c’era già l’intenzione di allargare

il tema, mostrando non solo la sfera sessuale, ma sembrava evidente quale fosse

il richiamo principale dell’operazione. Del resto i Mondo movie erano nati con Europa

di notte che, prima di dar vita al genere come noi oggi lo conosciamo,

aveva scatenato una serie di imitazioni a puro sfondo erotico, dal citato Il

mondo di notte in poi. Una simile situazione giustificherebbe la relativa

morigeratezza di Mondo cane in campo sessuale: l’intenzione poteva

infatti essere quella di lasciare il terreno «vergine» per La donna nel

mondo. Se queste erano le premesse, poi, in concreto, il secondo film di

Jacopetti, Prosperi e Cavara le disattende, almeno in parte, rimanendo

piuttosto vago in fatto di contenuti espliciti e inserendo, al contrario,

segmenti che esplorano altre sfere della vita delle donne nel globo terrestre.

Secondo il critico Onorato

Orsini, fu soprattutto la censura a smorzare i toni de La donna nel mondo.

Scrisse, infatti, Orsini su La Notte: “Documentario squilibrato, ma non

è colpa dei realizzatori. È abbastanza chiaro che quattro mesi di permanenza in

censura, sforbiciate, raccomandazioni, inviti alla prudenza, minacce di «blocco», devono aver

fatto alla pellicola più danni di un terremoto” [Onorato Orsini, “La Notte”, Jacopetti Files, pagina 58]. Lo scetticismo del giornalista era comunque più profondo: “La

donna nel mondo manca certo di unità e coerenza, e questo è il difetto più

vistoso, un vizio d’impianto che non si può ragionevolmente attribuire

all’intervento della censura” concludeva infatti il critico. [Ibidem]

Le tematiche dei segmenti

sono, in effetti, molto disparate tra loro, del resto questo era stato il

marchio di fabbrica di Mondo cane, ma stavolta la cosa sembra funzionare

meno. Il film si apre sul posteriore ancheggiante di un’elegante signorina,

sulle note spumeggianti delle musiche di Riz Ortolani e Nino Oliviero, ma

presto si arriva alle più sobrie donne soldato israeliane, non prese

propriamente sul serio. Il tono del documentario continua sulla stessa

falsariga, con un vecchio colonnello scozzese che, stando al divertito commento

del confermato Stefano Sibaldi, ha un harem di 84 mogli in una sperduta isola

che, a quanto si può ascoltare, sarebbe abitata da sole donne. Con un tipico

ribaltamento di 180°, si passa quindi in un isolotto-prigione nel mare di

Carpentaria, nel nord dell’Australia, un lembo di terra in mezzo alle acque su

cui sono insediati galeotti che, a quanto si vede, sembrano per lo più

aborigeni.

Qui il tono si fa decisamente più serio e il documentario sfodera uno dei tipici colpi della «Jacopetti e soci», con il riferimento ad un presunto rito d’amore, piuttosto scabroso in realtà, con protagonista un povero dugongo, un animale spesso spacciato per la mitologica sirena dalle leggende dell’oceano Indiano. Il successivo passaggio si sposta in Francia, dove si festeggia la caduta della Bastiglia, con una serie di pubblici ed appassionati baci tra coppie prese tra la gente per le vie parigine. L’accostamento tra gli aborigeni e il loro presunto discutibile culto sessuale e i romantici french kisses potrebbe oggi far pensare ad un paragone palesemente razzista. Ma, questo, come altri «stacchi» del lungometraggio, sembra più che altro il tipico montaggio jacopettiano che gioca con contrasti, assonanze, rimandi, concatenando, ora in un senso, ora nell’altro, i vari segmenti narrativi. In tema di veridicità, rimane clamoroso ed esplicito il monito degli autori a dubitare di quanto si sta vedendo: ad un certo punto Sibaldi, con la sua voce suadente, ci informa che Molière avrebbe citato la Statua della Libertà: peccato che il commediografo francese visse nel XVII secolo, e Miss Liberty fece la sua comparsa sul finire dell’Ottocento! A parte la credibilità di quanto mostrato, tema sempre caldo negli shockumentary –come sono conosciuti i Mondo movie nei paesi anglosassoni– La donna nel mondo lambisce costantemente i contenuti erotici, bilanciati anche da passaggi ora seri, ora meno, dal momento che lo scopo principale del testo è stuzzicare, ma senza esagerare, evitando, al contempo, di annoiare. Così il segmento figurativamente molto bello, con le suore missionarie, che, nei loro candidi vestiti, si recano ad evangelizzare il cuore dell’Africa Nera, è accostato ad alcune modelle, rappresentanti dell’alta moda, che, secondo il commento, si trovano analogamente in quei remoti luoghi per portare la «parola di Dior».

Nel finale, La donna nel

mondo torna ad incupirsi: prima una sorprendente ed esplicita visita in una

moderna sala parto, poi le donne beduine che rischiano la vita tra le dune di

sabbia del poligono di tiro d’artiglieria pesante per recuperare il metallo dei

proiettili, infine un passaggio perfino azzardato, nel suo approccio morale.

Siamo a Liegi, una donna belga ha abortito la figlia vittima di una

malformazione alle braccia: Sibaldi, che quando vuole è assai credibile, nel

commento ce lo presenta come un fatto “straordinario, imprevedibile e moderno”.

«Moderno»: successivamente, il riferimento è alla Talidomide, un farmaco usato

negli anni Sessanta che, come effetto collaterale, causava gravidanze con gravi

alterazioni congenite, in genere del tipo di cui si è accennato in merito alla

signora belga.

Mentre il commento si interroga sul triste stato d’animo della donna, il documentario si sposta in Germania, dove pare vi siano 7800 piccole vittime degli effetti collaterali della Talidomide, accudite con amore dalle rispettive madri e famiglie. Un tema, questo, che inevitabilmente alimentò l’antipatia per gli autori, da parte della sinistra italiana che, sebbene i tempi della legge sull’aborto [Legge 22 maggio 1978, n. 194] fossero ancora lontani, certo già all’epoca si preparava ideologicamente alla battaglia. Il finale chiarisce, d’altronde, a quale approdo Jacopetti mirasse per cercare una sorta di protezione: l’ultimo, toccante, segmento ambientato a Lourdes, prova ad accattivarsi le fantasie della sponda cattolica del paese, mettendosi, di conseguenza, ancora più in contrasto con l’élite culturale italica.

Cercando di fare un

bilancio complessivo, si nota il tentativo da parte degli autori di non scadere

tanto nel maschilismo e nel sessismo, tipici dei sexy-movie scaturiti da Europa

di notte, e nemmeno in un, al tempo forse ancora in divenire sui nostri

lidi, sentimento propriamente femminista. Il quadro generale è, per assurdo, al

netto dei passaggi più fantasiosi, anche credibile, proprio per il suo non

essere faziosamente schierato né con una sponda né con l’altra, almeno tra

quelle più prevedibili. Tuttavia l’impressione di essere di fronte a quello che

in seguito verrà efficacemente definito cerchiobottismo può legittimamente

sorgere, oltre a lasciare la pietanza un po’ insipida. Insomma: un Mondo movie

moderato è, sostanzialmente, un ossimoro.

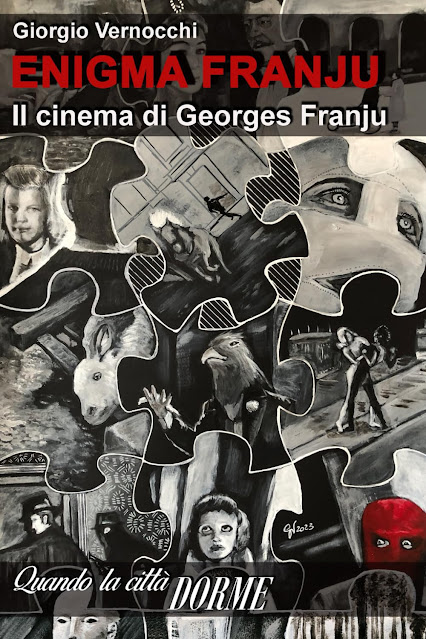

Al fenomeno dei Mondo Movie, Quando la Città Dorme ha dedicato il secondo volume di studi attraverso il cinema: MONDO MOVIE, AUTOPSIA DI UN GENERE, AUTOPSIA DI PAESE

.jpg)

.jpg)

.png)