1618_LA LIGNE D'OMBRE . Francia1973. Regia di Georges Franju

Tre anni dopo L’amante del prete tratto da

Emile Zola, George Franju prende in mano un testo di Jospeh Conrad per il suo

nuovo lungometraggio. Quello in progetto è un lavoro televisivo dal budget

assai modesto, dal momento che la carriera cinematografia del regista bretone è

ormai segnata. Rimasto escluso dalla Nouvelle Vague, la nuova corrente che ha

infiammato nel decennio precedente il cinema francese, Franju avrebbe meritato

ben altra considerazione dai produttori ma nel 1973 si deve accontentare di

lavorare per la televisione. La ligne d’ombre è un racconto di

formazione, se vogliamo così dire, nel quale Conrad racconta del primo incarico

di un giovane capitano. Il viaggio si rivela particolarmente duro, l’equipaggio

subisce un’epidemia di febbre tropicali e il vascello rimane in preda a lungo

della bonaccia, tanto che riaffiora il timore che la maledizione del vecchio

capitano stia sortendo i suoi effetti. Al termine di questo calvario, il

protagonista potrà ben dire di aver superato la propria linea d’ombra e

di essere pronto per affrontare nuove sfide stavolta in modo più preparato. La

necessità di Franju di rivolgersi a testi già pronti risultava dalla sua dichiarata

incapacità di raccontare: il bretone era un regista di visioni e le storie erano

pretesti per poter dare forma sullo schermo alla propria immaginazione in

proposito. La prosa di Conrad, per quanto questi fosse uno scrittore moderno, è

particolarmente difficile da adattare per lo schermo, in quanto verte su

personaggi di grande spessore interiore e quindi non semplici da rappresentare.

Nell’originale, il nome del capitano protagonista è omesso, tanto che viene

naturale interpretare il testo come autobiografico identificandolo con Conrad;

nell’adattamento di Franju prende invece il nome di Marlow (Jean Babilée) ha

significare invece un distinguo tra chi narra e chi agisce nel racconto. Ma non

è soltanto questa l’unica modifica che il regista bretone introduce, smentendo

in parte la sua stessa affermazione di non essere in grado di inventare

racconti. Tra le novità rispetto al racconto, nel film di Franju troviamo gli

ambigui fratelli Jacobus, Alfred e Ernest (interpretati dal medesimo attore,

Kurt Grosskurth), il commercio delle patate e, soprattutto, la figlia di

Alfred, Alice (Jaqueline Parent). Nonostante il nome potesse al massimo

rimandare al noto romanzo di Lewis Carroll (Alice nel paese delle meraviglie)

la ragazza è protagonista di un inserto sognante che ricorda Cenerentola,

evocata esplicitamente nella scena della scarpetta dove il feticismo latente di

Franju fa di nuovo la sua comparsa. La fiaba di Perrault è tra l’altro citata

nel discorso di commiato del capitano Mearlow che si appresta a salpare, mentre

saluta il capitano Gilles (Tino Carraro, inappuntabile come suo solito).

L’offerta irrinunciabile di Gilles, attraverso la quale Mearlow si ritrova in

un batter d’occhio capitano d’una nave, è paragonata alla carrozza che

magicamente appare dinnanzi a Cenerentola. A volte si è faticato a comprendere

la definizione che venne data al cinema di Franju, realismo fantastico,

e qui possiamo averne un bell’esempio. Le premesse sono di fantasia – quale

armatore affiderebbe una nave per un viaggio così impegnativo ad un inesperto

capitano? – ma la successiva realizzazione è particolarmente realistica, con il

cigolio perpetuo del veliero che non ci abbandona mai. Inoltre, non soddisfatto

del fantasma del capitano morto, quello evocato dal racconto dal secondo di

Mearlow, Burns (Roger Blin), che aveva maledetto la nave, introduce quello di

Alice. Il mazzo di fiori del giardino dei Jacobus è innaffiato con cura dal

cuoco Ransome (Luis Masson) e rievoca costantemente la breve storia

sentimentale tra il capitano Mearlow e Alice. Il cuoco si prende così la briga

di incarnare la presenza positiva all’opposto del secondo Burns, che in qualche

passaggio rievoca addirittura il Nosferatu di Murnau, tanto da spaventare gli

ispettori che salgono a bordo quando la nave arriva a destinazione. Del resto

appare evidente che, a livello narrativo, Burns avesse messo gli occhi sul

posto di capitano, poi soffiatogli d’improvviso da Mearlow: ancora un bel

accostamento tra il realistico senso di invidia e gelosia professionale, e il

fantastico, nel richiamo alla maledizione del vecchio capitano unita ad un

aspetto poco rassicurante del secondo. E’ comunque Burns a chiudere in

un certo senso la questione, svincolando la nave, e di conseguenza il suo

capitano, da queste ombre che vi aleggiano sopra. Burns prima getta in mare la

custodia del violino del vecchio capitano, e con lei la presunta nefasta

influenza di questi; poi, per chiudere il conto, butta nell’acqua del porto

anche i fiori di Alice, del resto ormai appassiti. Il capitano, il suo

capitano, è ora davvero pronto per un nuovo viaggio: le linee d’ombra sono

ormai alle sue spalle. E se quella del vecchio capitano, ereditata direttamente

dal romanzo di Conrad, può interpretare la paura di affrontare la vita, quella

di Alice, introdotta da Franju, riguarda la sfera sentimentale.

L’idealizzazione dell’amore – l’eccessivo rilievo dato ad un breve incontro, la

cui effimera consistenza è ben simboleggiata dal mazzo di fiori recisi destinati

ad appassire – è un’altra ombra da cui ci dobbiamo liberare.

.jpg)

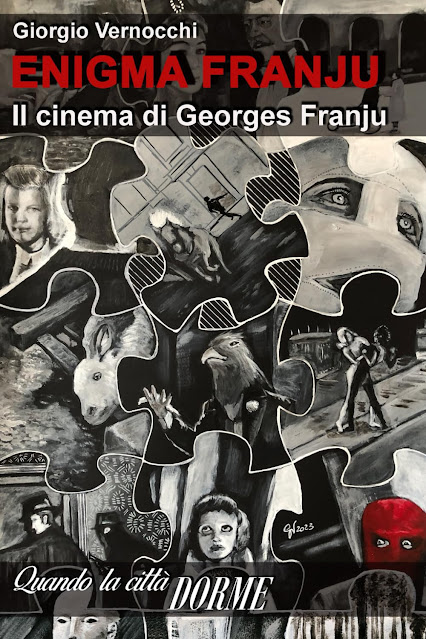

Al cinema di Georges Franju Quandolacittàdorme ha dedicato ENIGMA FRANJU - IL CINEMA DI GEORGES FRANJU

.jpg)

.jpg)

.jpg)