849_FALL OF EAGLES: TELL THE KING THE SKY IS FALLING .Regno Unito, 1974; Regia di David Sullivan Proudfoot.

Dopo i fatti di Sarajevo, la guerra irrompe non solo

nell’Europa del tempo ma anche nella serie di film televisivi inglesi La

caduta delle Aquile con l’undicesimo capitolo intitolato Tell the King

the Sky is falling e ambientato presso la corte zarista. Delle tre dinastie

che sfoggiano l’aquila come simbolo, e della cui caduta tratta la produzione,

dopo il citato attentato in Bosnia che ha inguaiato in modo irreversibile

quella asburgica è la volta di casa Romanov a pagare dazio. Per la caduta dei

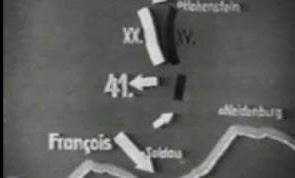

Hohenzollerns, la dinastia tedesca, c’è invece ancora tempo: anzi, in questa

fase la fortuna sembra arridere a Guglielmo II e ai suoi sudditi che rifilano

una serie di batoste ai nemici russi. A Pietrogrado, tra l’altro, una serie di

nodi lasciati in sospeso stanno venendo al pettine: si comincia presto con lo

smacco subito da Nicola II (Charles Kay) che riceve un telegramma tutto sommato

amichevole di Guglielmo II salvo poi apprendere quasi contemporaneamente della

dichiarazione di guerra tedesca all’Impero Russo. L’apertura delle ostilità con

la Germania presentava dei problemi ulteriori in seno alla famiglia regnante a

Pietrogrado, essendo la zarina Alessandra (Gayle Hunnicutt) di sangue teutonico.

Oltre a ciò, sebbene in un certo senso non fu cosa prevedibile ma piuttosto uno

scherzo del destino, la scelta della donna di fidarsi ciecamente del monaco Rasputin

(Michael Aldrige), già folle di suo, avrebbe avuto conseguenze drammatiche anche

in questo ambito nel momento in cui la situazione si fece sempre più difficile.

La sovrana era già al centro di maldicenze per via della sua citata stirpe tedesca,

nonché per l’emofilia ereditaria, la malattia che aveva trasmesso al figlio, ma

a quel punto ci fu chi insinuò che fosse una spia del nemico. Ecco, se la cosa

era già discutibile di suo, in una tale situazione affidarsi ad un personaggio

ambiguo come Rasputin come consigliere era un’aggravante che Alessandra si sarebbe

potuta risparmiare. Va detto che probabilmente la donna era in buona fede,

visto che il monaco era un abile imbonitore; tuttavia un maggior senso di

responsabilità da parte di una regnante sarebbe stato lecito attenderselo. Il

complesso magma fatto di giochi di potere, confidenze, illazioni, sotterfugi,

che animava la corte zarista è quindi giustamente al centro della scena nello

sceneggiato di David Sullivan Proudfoot dal momento che risulterà un aspetto cruciale

nello sviluppo degli avvenimenti. La messa in scena di matrice teatrale è l’ideale

per mostrare le lotte intestine alla corte, con il continuo interferire della

zarina nelle decisioni che spettavano al consorte. Una situazione difficile da

gestire a cui si aggiungevano le scelte avventate dello zar stesso: ad esempio

l’assunzione in prima persona del comando dell’esercito sostituendo l’ingombrante

figura del gran duca Nicola (John Phillips), che con la sua imponenza e il suo

carisma stava mettendo in ombra il sovrano, espose però Nicola II alle critiche

a fronte delle fragorose sconfitte militari. L’elite russa non solo

aveva perso da tempo il contatto con la realtà del paese ma si presentava

lacerata anche al suo stesso interno: i tempi per una guerra civile si avvicinavano

in modo inevitabile. E quella mondiale, in questo contesto, sarebbe divenuta presto

un diversivo insostenibile.

Gayle Hunnicutt