708_LUCKY LUCIANO . Italia, Francia; 1973. Regia di Francesco Rosi.

L’anno successivo a Il caso Mattei, Francesco Rosi dirige un altro film d’inchiesta, a metà strada tra il biografico e lo storico, stavolta incentrato sulla figura di Lucky Luciano. Rosi conferma, e forse anche rilancia ulteriormente, lo stile del precedente lungometraggio: Lucky Luciano ricorda un dossier sul personaggio in questione, con segmenti di finzione narrativa, immagini storiche, differenti voci fuori campo, titoli in sovraimpressione che arrivano in corso d’opera. L’idea è che siano una serie di testimonianze di natura diversa assemblate per rendere al meglio la ricostruzione dei fatti. Naturalmente siamo in un’opera di finzione e quindi tutto è riconducibile alla responsabilità autoriale di Rosi (anche la selezione di immagini documentaristiche) ma si tratta di uno stratagemma narrativo effettivamente utile allo scopo. Ma, a differenza di un biopic hollywoodiano, qui non siamo presi per mano e accompagnati dal regista seguendo le gesta del protagonista, o comunque narrativamente sistemate in modo opportuno, e che siano quindi di facile fruizione. Rosi ci propone un puzzle disomogeneo che finisce per lasciare qualche passaggio oscuro, del resto la trasparenza è l’ultimo dei requisiti degli intrighi italiani: in questo senso, nello spiazzamento che l’opera comunque lascia nello spettatore, c’è una sensazione consueta di chi vive in Italia qualora cerchi di comprendere cosa accade sopra la sua testa. Perché Luciano è fatto rimpatriare? Perché viene concesso tutto quel potere a Vito Genovese, noto mafioso e amico dello stesso Luciano?

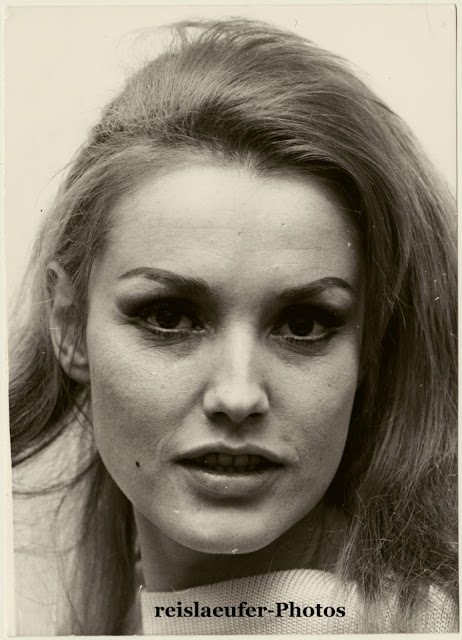

Domande che rimangono senza risposta, anche perché nel dibattito alle Nazioni Unite, alle accuse di Anslinger (Edmond O’Brien) il delegato italiano risponde con altrettante accuse alla gestione americana del caso Luciano. Tante, troppe informazioni, distribuite in una struttura densa di flashback, impediscono allo spettatore di cogliere un quadro che, probabilmente, nemmeno Rosi (e in generale nessuno), può avere. Rimane l’idea che in Italia, fin dall’immediato dopoguerra, anche grazie alle interferenze degli americani, si posero sin da subito le basi per impedire uno sviluppo trasparente della società; strategia che ha dato poi i risultati che, ahinoi, conosciamo ancora oggi. Oltre a questa vivida impressione, del film va sottolineata la prova magistrale di Gian Maria Volonté nella parte di Luciano, la solida prestazione di Rod Steiger (Gene Giannini) oltre alla sequenza della strage nella notte dei Vespri Siciliani, tecnicamente molto valida. Ah, c’è anche Magda Konopka, nel cast (è Contessa), ma né Rosi né Luciano sono disposti a concederle uno spazio significativo.

Magda Konopka