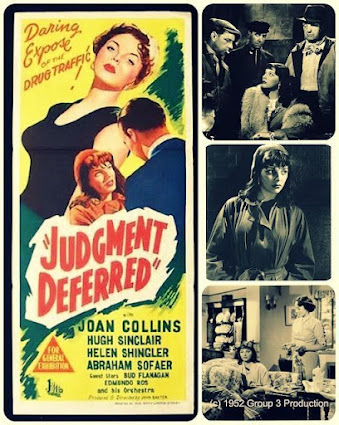

1565_JUDGMENT DEFERRED. Regno Unito 1952; Regia di John Baxter

Per

essere un piccolo B-movie girato in economia, Judgement Deferred di John

Baxter si prende come riferimento nientemeno che M - Il mostro di Dusseldorf

di Fritz Lang, da cui il tribunale dei senzatetto che si riunisce in una cripta

è un evidente ma ingombrante debito. Peraltro, il film riprende molti elementi

già visti in Doss House, film del 1933 dello stesso Baxter, a testimonianza

dell’interesse del regista per queste tematiche e per le ambientazioni nei ceti

sociali più disagiati dell’Inghilterra post bellica. Il lungometraggio può

essere ascritto al «genere»

crime, e si apre con l’ingiusta condanna a Bob Carter (Fred Griffiths) per

traffico di droga. In realtà il colpevole è Coxon (Elwyn Brook Jones), un laido

boss malavitoso, forse il miglior personaggio dell’intera storia. Nominalmente,

il protagonista è il reporter David Kennedy (Hugh Sinclair), affiancato dalla

bella e algida moglie Helen (Kay), ma si tratta, tutto sommato, di figure

ordinarie. Più interessanti i personaggi che si riuniscono nella citata cripta,

sorta di covo dei disagiati, tra cui si possono segnalare il Cancelliere (Abraham

Sofaer), Dad (Bransby Williams) e Flowers (Leslie Dwyer). Ma Judgement

deferred è ricordato, doverosamente, per il primo ruolo di rilievo di Joan

Collins: nel film la giovanissima attrice inglese, non ancora ventenne, è Lil,

figlia di Carter, l’uomo ingiustamente accusato all’inizio del racconto. Lil è

una ragazza piuttosto intraprendente e non esista a chiedere aiuto ai

senzatetto della cripta, debitori nei confronti di suo padre, se la giustizia

ordinaria si rivela tanto ostile. Il racconto filmico fa quindi un balzo di un

paio d’anni, nei quali Carter passa da recluso ingiustamente ad evaso, ma

quello che stupisce è trovare Lil divenuta una ragazza di strada, capace anche

di prendere a pistolettate il cattivo della storia per vendicarsi, dopo essersi

addirittura arrampicata sul tetto di un edificio. Ci penseranno David ed Helen

a salvarla dalla brutta strada prima nella scena finale che, come anticipato,

riprenderà il processo a Peter Lorre in M – Il mostro di Dusseldorf. Lil

è al banco dei testimoni dell’accusa, nell’improvvisato tribunale dei

senzatetto allestito nella cripta, Coxon finalmente su quello degli imputati.

Il finale, per altro, è particolarmente interessante: Coxon, già sfuggito dalla

Giustizia ufficiale, sul più bello, si sottrae anche alla condanna dei

disadattati, grazie al provvidenziale intervento dei suoi tirapiedi. I gangster

hanno interrotto il processo a suon di colpi di pistola, e, lanciato una fune a

Coxon, lo stanno issando per svignarsela, in barba a tutti quanti, quando la

struttura cede e seppellisce tutti i cattivi della vicenda. L’inquadratura che

chiude Judgement deferred è un carrello ascensionale sull’architettura

gotica della chiesa sovrastante la cripta, e sembra indicare che l’unica

giustizia davvero efficace sia quella divina. Come detto, Joan Collins era al

suo primo ruolo di rilievo, benché non fosse certo la protagonista: tuttavia è

evidente che la sua presenza scenica, nonostante l’aspetto non sia affatto

sofisticato ma sia quello di una semplice ragazza del popolo, si mangi

letteralmente il film. Oltre a ciò, Joan dimostra una sorprendente capacità di

interpretare a dovere i differenti passaggi che il copione le sottopone. È

credibile come figlia di un padre vittima di un’ingiustizia, come ragazza di

strada e, nel confronto finale in tribunale, regge perfettamente la tensione

della situazione: è nata una stella.

Joan Collins

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)