1116_FURORE (The Grapes of Wrath). Stati Uniti 1940; Regia di John Ford.

A vederlo oggi, oltre ottant’anni dopo, ci si può domandare se John Ford ci avesse davvero preso con la sua interpretazione di Furore. E’ una sorta di provocazione, sia chiaro; in ogni caso, dal punto di vista cinematografico, Furore di John Ford è un indiscusso capolavoro, senza tema di smentita. Nel suo film il regista è perfino riuscito ad adattare il romanzo di John Steinbeck senza incorrere nelle accuse di comunismo temute preventivamente dal produttore Darryl F. Zanuck, boss della 20th Century-Fox, mantenendo al contempo la potente critica sociale presente nel testo. Ford aveva uno stile classico e un sobrio lirismo che meglio non avrebbero potuto descrivere l’odissea degli Oakies, gli emigranti dell’Oklahoma, protagonisti del racconto. Il dubbio, se si confronta la prospettiva futura ipotizzata da Ford con l’odierna realtà, è che quello che è definito uno dei testi su una delle pagine più tristi dell’America, nelle mani capaci del regista, pur se rispettato nello spirito sia divenuto addirittura troppo ottimista. Il titolo originale, The Grapes of Wrath, ovvero l’uva dell’ira – con quel riferimento alla successiva vendemmia da grappoli tanto aspri – lasciava intendere che nella storia fosse presente una forma di rivalsa, una ribellione conseguente all’oppressione subita dai contadini del racconto, che motivava i timori di Zanuck. Ford mette però in scena un film dove la rabbia, che pur non può che accumularsi, non tracima mai sebbene il protagonista principale, Henry Fonda nei panni di Tom Joad, sia un personaggio da prendersi con le molle. Introdotto nella storia come ex detenuto per omicidio, nel corso del racconto non si rivelerà affatto un facinoroso – e nemmeno un agitatore a titolo gratuito – ma piuttosto un individuo che, all’occorrenza, non giri la testa dall’altra parte.

Ma questo, in una situazione come quella degli anni Trenta negli Stati Uniti, faceva di lui quantomeno un piantagrane. I Joad, di cui Tom era uno dei figli, erano mezzadri dell’Oklahoma travolti dalla Grande Depressione a cui si era sommata la più contingente Dust Bowl (letteralmente, conca di polvere). I terreni agricoli, resi aridi da anni di coltivazione intensiva e scriteriata, non producevano più nulla e i proprietari terrieri misero alla porta gli agricoltori. Gli Oakies, come vennero chiamati gli emigranti provenienti un po’ da tutti gli stati delle Grandi Pianure, si spostarono ad ovest, in cerca di lavoro o comunque di un modo per sopravvivere. Nel 1940, anno di uscita del film, Ford era il più grande narratore in circolazione di un’altra emigrazione verso ovest, quella della conquista del west, che celebrava la nascita della nazione americana e lo faceva quasi sempre fondandola sulla famiglia e sulle piccole comunità. Il legame tra l’individuo, in genere sempre centrale nel suo cinema, e la famiglia, la comunità e la terra, anche quando era stata da poco strappata agli indiani, era fondamentale. In Furore Ford fu costretto a confrontarsi con qualcosa che successivamente alla conquista non aveva però funzionato, nella società americana. Nei Grandi Piani, un tempo fertili distese erbose solcate dai bisonti e dai cavalli dei pellerossa, la terra si era disintegrata, trasformata in polvere dalla siccità e dalla suicida politica agraria americana, e i contadini ne pagavano il conto, venendo estirpati come gli indiani prima di loro. Questa analogia non sembra essere colta, dal regista, per la verità, ma è comunque una nota curiosa impossibile da ignorare. Ma, insieme alla terra, ad andare in pezzi, e qui si entra nel vivo del racconto di Steinbeck e Ford, è anche la famiglia, da sempre pietra angolare della comunità nella poetica fordiana.

Il regista è formidabile perché sulla base di un racconto asciutto nella sua tragicità– attraverso la natura intrinseca del suo lavoro – esprime in modo solenne la disperazione e la miseria dei protagonisti. Il superbo bianco e nero di Gregg Toland raggiunge lo scopo di evocare le famose immagini fotografiche di Dorothea Lange utilizzando unicamente la luce solare, filmando i campi lunghi e i primi piani della storia in orari differenti per ottenere gli effetti desiderati. Importante anche il ruolo della musica, con il tema Red River Valley, struggente e nostalgico, che aiuta a creare quell’atmosfera di perdita che è uno dei temi del racconto. Ford è rigoroso nella composizione dell’inquadratura sullo schermo riuscendo, attraverso l’uso simbolico delle immagini, a raccontare con un sordo vigore la sua storia, dandole in questo modo maggiore forza evocativa.

Ad esempio, i rappresentanti delle società proprietarie dei terreni dei mezzadri non appaiono sulla scena a piedi ma sempre dentro automobili o a bordo di caterpillar (che passano sopra le fattorie per abbatterle!) a rappresentare la perdita di umanità di queste persone che altro non sono che piccoli ingranaggi di macchine più grandi. La stessa figura di Fonda, alta e magra, fatica spesso a stare nell’inquadratura, sottolineando la difficoltà del personaggio a rimanere dentro i limiti che la storia gli impone. Il lavoro sui protagonisti della vicenda è notevole e strettamente legato alla composizione delle immagini: l’altro personaggio che funge da coordinata basilare del racconto è Ma’ Joad (Jane Darwell, strepitosa). Lei, in quanto figura materna, è la famiglia. Ed è proprio lei, nel suo assumersi pesi insormontabili come la morte della nonna – che non comunica agli altri per evitare di avere problemi col posto di blocco – a segnare il suo disgregarsi.

In un film di Ford è inaspettato vedere tanto pessimismo intorno a questa istituzione: Rosasharn (Dorris Bowdon), sorella di Tom, è abbandonata dal marito che si dilegua a fronte della disastrata situazione del clan famigliare. La ragazza è incinta e, a quel punto, l’arrivo di un bambino, in genere al cinema, come nella vita, accolto come una benedizione, diviene un’ulteriore fonte di preoccupazione. Le figure maschili dei Joad, a partire dal padre che è pur interpretato da un attore importante come Russell Simpson, sono marginali; tutto sommato anche i due figli più giovani, un maschio e una femmina, contribuiscono poco a vivacizzare l’armonia famigliare. Significativo che la migliore gag che li veda protagonisti avviene nel campo governativo, quando i ragazzi scoprono i sanitari per la prima volta. A proposito del suddetto campo, a cui approdano i Joad dopo un lunghissimo peregrinare, esso rappresenta l’unica risposta istituzionale positiva a quanto mostrato fino ad allora nel racconto. Per la verità la sua struttura è tanto semplice quanto poco credibile, soprattutto considerando che siamo in America: gli emigranti pagano una cifra minima per alloggiare in edifici confortevoli e poi, come detto, il campo dispone anche di servizi efficienti e igienici; perdipiù la comunità organizza settimanalmente serate danzanti. Vere e proprie feste come in uno dei tipici film di Ford. Un paradiso in terra, rispetto alle abitudini dei Joad e di tanti altri Oakies, a cui pare, in effetti, difficile da credere.

Purtroppo l’evidente filo-comunismo che contraddistingue questo campo governativo lo rende particolarmente difficile da accettare dalle istituzioni locali che ottengono anche l’appoggio delle forze dell’ordine per ostacolarne la sussistenza. Ovviamente, il capro espiatorio della repressione sarà Tom, vera figura cristologica del racconto. Per la verità la religione è un’altra istituzione di cui Furore celebra il declino, in maniera esplicita nelle parole e simbolicamente nella figura stessa di Jim Casy (John Carradine, al solito bravissimo). L’uomo era il pastore della comunità dei Joad ma, con l’avvento della crisi, aveva perso la vocazione. Più prosaicamente possiamo dire che si stesse semplicemente, mettiamola così, aggiornando. La religione ufficiale, quella a cui faceva riferimento una comunità composta da nuclei famigliari – quella cara a Ford, insomma – non era infatti più adeguata visto le trasformazioni che l’élite economico-politica aveva imposto alla società americana.

Nel discorso che Tom fa a sua madre, che la donna dice in un primo momento di non capire, c’è il senso politico della risposta trovata da Steinbeck e Ford alla trasformazione in atto: il nostro protagonista si erge infatti a simbolo dell’intero popolo. Non fa riferimento alla sua famiglia o al suo clan allargato ma al popolo, intendendo questo termine in ambito politico, proprio come un moderno Gesù Cristo o, meglio, un sindacalista ideale che interpreti i bisogni della sua classe sociale. La figura di Casy, col suo strampalato carisma anche figurativo – richiesto esplicitamente da Ford all’attore – rafforza il paragone tra Tom e Cristo: l’ex sacerdote è infatti un perfetto Giovanni Battista, colui che apre la via al messia, con la predicazione ma soprattutto battezzandolo – passaggio a suo tempo avvenuto tra Casy e Tom e ribadito nel film.

Seppure l’ex pastore non ha la forza in prima persona di sopportare il ruolo salvifico, e narrativamente viene levato di mezzo al momento opportuno, è suo il compito di indicare la strada maestra al giovane Joad. Il passaggio chiave è nelle esplicite parole nelle quali Casy rinnega ogni forma di etica o morale assoluta: non ci sono azioni giuste o azioni ingiuste ma solo azioni. Un discorso rivoluzionario e certamente pericoloso – e assolutamente inaspettato scoprire che ci giunga da Ford – ma che serve per sgombrare il campo da quelle infrastrutture morali che sono usate strumentalmente per ingabbiare l’individuo e di conseguenza il popolo. Infatti, se consideriamo le cose da un punto di vista legale, le società finanziarie che sfrattano i mezzadri – che non sono proprietari della terra ma semplicemente coloro i quali la lavorano – hanno sostanzialmente ragione. La Legge è infatti dalla loro parte.

Ma una Giustizia che permetta a società di speculatori di affamare l’intera popolazione unicamente allo scopo di arricchirsi non può essere considerata giusta. C’è qualcosa che non torna, in questa situazione, e Casy prova a darne una soluzione, svincolando la rettitudine dai consueti concetti di giusto o sbagliato. E’ chiaro che il profumo di comunismo o di qualcosa di simile continua a farsi sentire e forse a scongiurare questo serve il tentativo di dare alla figura di Casy prima e Tom poi quella di una nuova interpretazione religiosa; tuttavia, inevitabilmente, nel racconto i due assumono il ruolo di agitatori se non di potenziali leader politici. Il ricorso alla religione serve quindi a discostare un po’ il discorso per mitigare o contrastare le possibili accuse di socialismo dell’opera. Del resto tutto verrebbe da pensare tranne che John Ford sia stato un autore comunista nel senso militante del termine. Eppure, quando vediamo Ma’ Joad, suprema rappresentante di tutte le mamme fordiane e quindi di tutte le famiglie fordiane e per ulteriore estensione, di tutte delle comunità fordiane, proclamare “Siamo noi il popolo” qualche dubbio ci viene. Ma, e qui torniamo alle considerazioni iniziali sull’ingenuo ottimismo di Ford, anche questa illusione, come quella di una società bucolica basata sulla famiglia che si trova nei suoi film western, si è, ahinoi, negli anni dissolta. E da tempo.

Jane Darwell

Dorris Bowdon

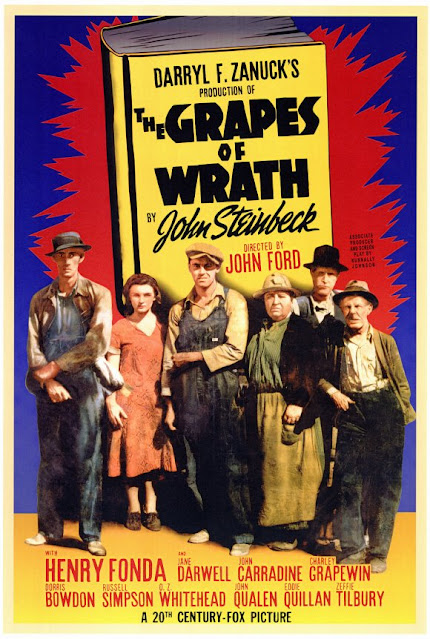

Galleria di manifesti

.jpg)

.jpg)

_-_02.png)

.jpg)