Sceneggiato in tre puntate per un totale di 200

minuti, Accade a Lisbona, scritto da Luigi Lunari e diretto da Daniele D’Anza,

è l’ennesimo esempio di come la RAI, la rete televisiva nazionale italiana, a

suo tempo avesse una notevole capacità di produrre opere tra loro eterogenee

mantenendo un elevato tasso qualitativo. Accadde a Lisbona è basato

sulla vicenda dello Scandalo della Banca del Portogallo del 1925, che

vide il personaggio storico di Alves Reis organizzare una delle più clamorose

truffe del secolo. Lo sceneggiato di Lunari e D’Anza parte un po’ in sordina,

sostanzialmente nel primo episodio, ma già verso la fine di questo ha catturato

l’interesse dello spettatore. Nel resto del racconto filmico l’attenzione non

andrà mai più scemando e, semmai, si può rimpiangere che l’epilogo arrivi

troppo in fretta, sebbene questo sia legato alle vicende storiche a cui i narratori

si attengono abbastanza scrupolosamente. Rispetto ad altri prodotti simili

dell’epoca, il soggetto all’origine di Accadde a Lisbona ha alcune

peculiarità che gli autori riflettono poi nelle scelte narrative e registiche

per un risultato finale assai singolare ma nel complesso convincente, nella

migliore tradizione RAI.

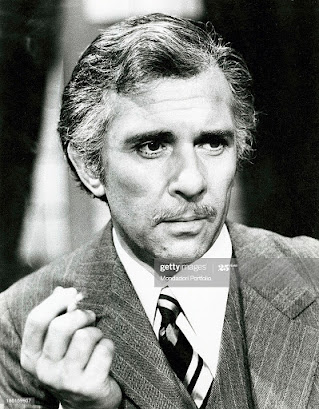

Chiamato non soltanto ad essere il protagonista della

storia ma a fungere da vero e proprio mattatore è Paolo Stoppa, un attore di

grandissima esperienza non solo in campo cinematografico ma anche teatrale. E

alla sua verve da palcoscenico Stoppa fa appello per recitare il ruolo di Alves

Reis, il truffatore della nostra storia: il personaggio avrebbe una trentina

d’anni mentre l’attore romano quasi settanta, ma la sua istrionica performance

regge praticamente da sola la storia. La scelta di un attore così

ingombrante

è ben sfruttata dal regista Daniele D’Anza: a Stoppa,

in borghese, sono

affidate anche le introduzioni ai tre episodi e una sorta di epilogo, nei quali

l’attore dà un minimo di indicazioni per comprendere le coordinate per una

storia interessante ma abbastanza estranea ai canoni dell’abituale narrativa di

intrattenimento. Con l’interprete del personaggio principale in una veste più

contemporanea immerso in una Lisbona degli anni settanta mentre fornisce alcune

delucidazioni sulla vicenda, la credibilità della storia viene così alimentata.

Ed è un’impressione corretta, perché lo sceneggiato RAI segue abbastanza

fedelmente gli

incredibili avvenimenti che portarono Reis e i suoi

collaboratori a stampare in modo

privato un centinaio di milioni di

escudo

portoghesi; banconote tecnicamente non false, quindi, visto che furono

realizzate dallo stesso fornitore che abitualmente aveva l’incarico di produrle

per la Banca del Portogallo.

Come detto la storia è incentrata su un Paolo

Stoppa in gran spolvero, che si prende i suoi tempi e spesso dialoga con la

telecamera, riflettendo sui quei passaggi che gli sono necessari per imbastire

una truffa così colossale. Ad affiancarlo, in tono certamente minore (il che,

in questo caso, non può certo essere un demerito), Paolo Ferrari, Enzo

Tarascio, Roberto Brivio, tra gli altri. Maria Fiore, nei panni di Maria Luisa,

moglie di Reis, è l’unica presenza femminile di un certo rilievo, ma non è che

la vicenda gli conceda poi questo grande spazio. D’altra parte si è già

ripetuto, il racconto è abbastanza fedele agli eventi e gli autori decidono di

rispettarne anche quegli aspetti, come il ruolo avuto dalle donne nella storia,

che in altri casi si sarebbero potuto invece

accomodare in linea con la

consuetudine narrativa della televisione. Insomma, dando un po’ più di corda a

qualche intreccio amoroso; ma il punto più sorprendente della coerenza alla

realtà storica di D’Anza e Lunari è un altro e di ben altra portata. Perché a

mancare, nel loro sceneggiato, è soprattutto il cosiddetto quadro morale:

d’accordo si parla di soldi equando ci sono di mezzo loro si sa che è dura

mantenere la barra dell’onestà dritta ma la RAI non aveva mai nascosto la sua

natura educativa. Che, volendo, è presente in modo esplicito anche in

Accadde

a Lisbona, nel momento in cui l’emittente riporta in luce un evento storico

tanto importante quanto misconosciuto. Però nel racconto manca completamente

una figura a cui far riferimento in senso etico, il classico

eroe,

insomma e, in alternativa, manca anche un narratore esterno che funga un po’ da

grillo parlante. In questo ruolo è chiamato addirittura Stoppa che,

seppure si mantenga abbastanza distaccato nelle introduzioni agli episodi, è

pur sempre lo stesso che è protagonista del racconto nella parte del

truffatore.

Ma attenzione: non è che la RAI faccia un elogio alla furbizia che

tante altre volte si è visto al cinema di casa nostra, soprattutto nella

commedia; qui ci si attiene ai fatti e, semmai, c’è un approccio adulto e

rispettoso della maturità degli spettatori che sono chiamati a trarre da soli

la

morale della favola. Un aiuto, in questo senso, è affidato alle

canzoni di Fie Carelsen (Marisa Bartoli) ma per contrasto, visto che la sua

interpretazione nel cabaret è uno spudorato inno al potere del denaro. Del

resto la vicenda è ambientata nei

ruggenti anni venti che, con la loro

folle euforia finanziaria, portarono il mondo alla catastrofe finanziaria del

1929. E, proprio ascoltando le parole della cantante, Reis riflette su come ci

sia poca differenza tra sfondare una banca (per rapinarla) e fondarla, coagulando

in modo dichiarato la vena critica che corre lungo tutta la vicenda in modo implicito.

Curiosamente, in un’opera che sembra scegliere di non esporsi sugli aspetti

morali della vicenda, è proprio la

finzione nella finzione a

manifestarli, sebbene, come detto, rovesciati nel senso. Ha naturalmente torto

l’austera Fie così come si sbaglia anche Reis nella sua riflessione guardando

nell’obiettivo della telecamera; il denaro non dà la felicità e nemmeno si può

pensare che le banche siano un covo di poco di buono. Alla fine la truffa viene

smascherata in modo abbastanza banale, come in fondo è, se non banale perlomeno

ovvia, anche la morale di tutta quanta la storia: ma, un po’ nella scia dello

sceneggiato, lo è talmente che si può lasciare anche implicita.